Русские узоры - рапсодия моей мечты

- Оркестровое дело

- 0 Ответы

Вот уже, без малого, сорок лет в Доме школьников № 3 Управления образования г. Алматы звучит музыка необычного музыкального коллектива- детского оркестра русских народных инструментов «Русские узоры». На самом деле, создание оркестра русских народных инструментов у нас в Республике всегда было делом хлопотным, хотя бы потому, что русские музыкальные инструменты, если и появлялись в магазинах, то очень редко и в ограниченном количестве. Не каждый музыкант решался создавать подобные коллективы. Но они все-таки были и не только в Алма-Ате, тогдашней столице, но и в других городах республики. Я не буду читателей загружать историей развития самодеятельного народного творчества в Казахстане, Люди старшего поколения помнят ее и без меня.

Были дворцы культуры, дворовые клубы, республиканский, городской и районные Дома пионеров. Вот в одном из таких Домов пионеров и поселился детский коллектив, любителей народной музыки. Так в 1981 году в Доме пионеров Калининского района г. Алма-Аты открылся музыкальный кружок оркестра русских народных инструментов, руководителем которого стал я. Лет пятнадцать понадобилось, чтобы превратить самодеятельный «кружок» в мобильный и серьезный музыкальный коллектив, который, не смотря на всевозможные политические и экономические катаклизмы, сумел не только выжить, но и создать свою инновационную методологию, направленную на совершенствование начального музыкального образования средствами системного, комплексного обучения детей игре на музыкальных инструментах. А для этого необходимо было создать музыкально-оркестровую студию…

Мне становилось тесно работать в рамках самодеятельного оркестрового исполнительства. Ограниченность в музыкальной теории говорила сама за себя. Чтобы как-то расширить круг музыкального интеллекта у юных музыкантов, надо было поднять свою работу на профессиональный уровень. В 1989 году, при активной поддержке администрации Дома пионеров, который постепенно стал превращаться в Дом творчества, Центр творчества детей и молодежи, а теперь – это уже Дом школьников № 3, мне удалось открыть музыкально-оркестровую студию, где учащиеся, в последствии, смогли получать не только практические навыки игры на музыкальных инструментах, но и фундаментальную теоретическую подготовку. Для плодотворного решения таких музыкальных задач я пригласил в студию свою дочь Татьяну, которая к тому времени заканчивала Алма-Атинское музыкальное училище им. П.И.Чайковского. Таким образом у детей нашего оркестра появилась возможность получать полноценное начальное музыкальное образование, как в музыкальной школе. К слову сказать, в Калининском, теперь в Бостандыкском районе, нет музыкальных школ, кроме Республиканской музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К.Байсеитовой. Поэтому наша музыкально-оркестровая студия открылась как раз кстати. Со временем появились и свои выпускники, которые решили продолжать свое музыкальное образование дальше. Профессиональная подготовка учащихся оркестровой студии позволяла им без особого труда становиться студентами Алматинского музыкального колледжа им. Чайковского.

Конечно же, сегодня есть примеры гордости нашей музыкальной подготовки, это выпускники музыкального колледжа и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы – Ганиева Венера, Сергеева Елена. Волковский Григорий. Назмутдинов Ринат, Гриджан Виктория, Бакытаева Адина и многие другие. У нас есть выпускники, которые получили дальнейшее музыкальное образование за рубежом – в России, Германии, Бельгии и Чехии. До сих пор у нас с ними существует связь, теперь уже электронная.

Работая над музыкальным произведением, учащийся должен точно понимать и осознавать свои те или иные действия. Начиная от разбора нотного текста, до скрупулезной и детальной отработки каждого штриха, мелизма, пассажа и музыкальной фразы. Только такой труд над музыкальной пьесой приведет к высокому результату, от которого самому становится невмоготу от распирающей радости. Заслуженные аплодисменты, как честно заработанная плата, приносят душе покой и светлую радость. И эти приятные ощущения еще долго не отпускают тебя. Ребенок, прекрасно исполнивший (не под «плюсовку», а в «живую») произведение, зная, какую подготовительную работу он для этого сделал, понимая всю меру ответственности, становится безгранично счастлив, услышав бурные овации в свою честь.

Оркестровая исполнительская практика имеет огромное значение в музыкальной подготовке ребенка в целом. Не желая бросать какую-либо тень на музыкальную школу, хочу сказать, что именно оркестровое музыкальное воспитание способно в короткий учебный срок подготовить музыкально-слуховой и мышечно-рефлекторный аппарат ребенка. Способность оркестрово мыслить, слышать созвучия тембральной окраски партитурного изложения, позволяет юному музыканту быстрее осваивать музыкальный материал, уверенно читать ноты и чувствовать себя на уроках сольфеджио, уметь анализировать нотное изложение не только своей партии, но и партитуры в целом.

Для этого в нашей музыкально-оркестровой студии ведется специализированная подготовка по специальному музыкальному инструменту, который, впоследствии становится для ребенка главным. Это могут быть такие инструменты, как баян, аккордеон, фортепиано. Таким образом, дети, играющие в нашем оркестре получают исполнительские навыки параллельно на двух музыкальных инструментах – оркестровом: балалайке, домре, басе, контрабасе или ударных и на «специнструментах», о которых я выше уже говорил.

За сорок лет своего существования, детский оркестр народных инструментов «Русские узоры» проявил себя как высокопрофессиональный музыкальный коллектив, способный решать не только высокохудожественные задачи, но и задачи многонационального культурного наследия нашей необъятной Родины- Республики Казахстан. Наш оркестр славится своим контингентом, состоящим из детей разных национальностей: русских, казахов, украинцев , татар, узбеков. Под стать такому многонациональному калейдоскопу и оркестровый репертуар, который украшен аранжировками народных мелодий и песен, а также музыкальными шедеврами мировой классики. Оркестру стали под силу не только кюй или русская пляска, но и произведения П.Чайковского, М. Глинки, А. Алябьева, А. Варламова, А. Даргомыжского, В-А Моцарта, И-С База, А. Пьяццоллы, Г. Свиридова, Н.Харито, М. Тулебаева, А. Жубанова, Л. Хамиди, Е. Брусиловского. Конечно же исполнительское искусство наших детей стало замечено, как государственными, так и общественными организациями. Акимат города стал предлагать нам выступления на всевозможных городских мероприятиях и сценических площадках.

Настоящего друга и помощника наш оркестр приобрел в лице такого общественного объединения, как Ассоциация Русских Славянских и Казачьих организаций Казахстана, возглавляемого прекрасными личностями - Сергеем Александровичем Терещенко и его первым заместителем Анатолием Петровичем Чесноковым. Именно благодаря их профессиональной и человеческой неутомимости стали возможны гастрольные вояжи нашего коллектива по городам Казахстана, участие в международных и республиканских фестивалях. Вот небольшой перечень казахстанских городов, где побывал детский оркестр «Русские узоры»: Астана, Атырау, Семипалатинск, Талдыкорган. А в 2006 году при экономической поддержке Российского посольства и АРСК мы стали участниками и лауреатами международного фестиваля «С Россией в сердце», проходившего в городе-герое Смоленске. Для нашего оркестра стали писать свои произведения казахстанские и зарубежные композиторы. Несколько лет наш репертуар украшали музыкальные произведения немецкого композитора Роберта Денгофа — «Скоморошина» и «Медео». Сегодня, в преддверии сорокалетнего юбилея оркестра, чимкентским композитором А. Кушербаевым написано произведение для казахской домбры и нашего оркестра- «Ана сағынышы»

Много лет с нашим коллективом сотрудничали и продолжают сотрудничать мастера искусств, известные певцы, заслуженные артисты Казахстана Зоя Ким, Кайырлы Ислямов, Виктор Ашанин, Валерия Крымская, лауреаты международных конкурсов Дина Хамзина, Роза Бакбергенова, Агайша Исагулова, Диляра Куанышева, Азамат Малышов и Конысбек Саханов. А также российские певцы - Екатерина Алабина и Евгения Смольянина.

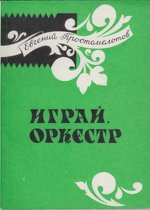

За время работы с таким коллективом, как «Русские узоры», у меня появилась необходимость сделать теоретическое обоснование своего методического опыта. Таким образом, в 1992 году вышли две моих книги по методике организации работы музыкального коллектива: «Детский оркестр народных инструментов» и «Играй, оркестр», а 2002 году увидела свет монография о творчестве казахстанского музыкального деятеля К.К. Ошлакова под названием: «Константин Ошлаков. Воспоминания об учителе».

Оркестровая практика помогает не только становлению начинающих музыкантов, но и повышению профессионализма педагогической этики самих педагогов. Выдающийся казахстанский музыкальный деятель, основатель профессиональной баянной школы в нашей республике Константин Кириллович Ошлаков в своих трудах писал: «Прежде, чем начать учить ученика, следовало бы в начале научиться, как его учить.»

Чеснокова Татьяна Евгеньевна - моя дочь, вот уже много лет является бессменным педагогом, имеющим высшую педагогическую и музыкальную квалификацию. За годы своей работы в музыкально-оркестровой студии, она стала высококлассным специалистом не только по преподаванию игры на баяне и аккордеоне, но также по фортепиано и сольфеджио. Она замечательный оркестровый исполнитель, владеющий в совершенстве балалайкой и баяном, а также требовательный педагог, душой болеющий за будущее своих учеников. Ее любовь к ним безгранична и они ей платят взаимностью. И сейчас, благодаря усилиям Татьяны Евгеньевны, наши выпускники с успехом поступают в Алматинский музыкальный колледж им. П.И. Чайковского, продолжая нести эстафету, переданную им их учителями.

Начиная с 2000-х годов, оркестр «Русские узоры» не перестает сотрудничать с мастерами профессиональной сцены. Это и солисты Казахского государственного академического театра им. Абая, солисты Казахской государственной капеллы им. Б. Байкадамова и Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Детский оркестр «Русские узоры» успешно принимает участие в концертных проектах, наравне с такими заслуженными музыкальными коллективами республики, как Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы под управлением Армана Жудебаева (ныне ректора Каз.нац. консерватории им. Курмангазы) и камерный симфонический оркестр акима г. Алматы под руководством народного артиста РК Мурата Серкебаева,

Оркестр народных инструментов «Русские узоры» Дома школьников №3 при поддержке Алматинского центра славянской культуры, возглавляемого Анатолием Петровичем Чесноковым, ежегодно проводит городской фестиваль «Живые драгоценности», на котором принимают участие лучшие детские творческие коллективы и мастера искусств.

Были дворцы культуры, дворовые клубы, республиканский, городской и районные Дома пионеров. Вот в одном из таких Домов пионеров и поселился детский коллектив, любителей народной музыки. Так в 1981 году в Доме пионеров Калининского района г. Алма-Аты открылся музыкальный кружок оркестра русских народных инструментов, руководителем которого стал я. Лет пятнадцать понадобилось, чтобы превратить самодеятельный «кружок» в мобильный и серьезный музыкальный коллектив, который, не смотря на всевозможные политические и экономические катаклизмы, сумел не только выжить, но и создать свою инновационную методологию, направленную на совершенствование начального музыкального образования средствами системного, комплексного обучения детей игре на музыкальных инструментах. А для этого необходимо было создать музыкально-оркестровую студию…

Мне становилось тесно работать в рамках самодеятельного оркестрового исполнительства. Ограниченность в музыкальной теории говорила сама за себя. Чтобы как-то расширить круг музыкального интеллекта у юных музыкантов, надо было поднять свою работу на профессиональный уровень. В 1989 году, при активной поддержке администрации Дома пионеров, который постепенно стал превращаться в Дом творчества, Центр творчества детей и молодежи, а теперь – это уже Дом школьников № 3, мне удалось открыть музыкально-оркестровую студию, где учащиеся, в последствии, смогли получать не только практические навыки игры на музыкальных инструментах, но и фундаментальную теоретическую подготовку. Для плодотворного решения таких музыкальных задач я пригласил в студию свою дочь Татьяну, которая к тому времени заканчивала Алма-Атинское музыкальное училище им. П.И.Чайковского. Таким образом у детей нашего оркестра появилась возможность получать полноценное начальное музыкальное образование, как в музыкальной школе. К слову сказать, в Калининском, теперь в Бостандыкском районе, нет музыкальных школ, кроме Республиканской музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К.Байсеитовой. Поэтому наша музыкально-оркестровая студия открылась как раз кстати. Со временем появились и свои выпускники, которые решили продолжать свое музыкальное образование дальше. Профессиональная подготовка учащихся оркестровой студии позволяла им без особого труда становиться студентами Алматинского музыкального колледжа им. Чайковского.

Конечно же, сегодня есть примеры гордости нашей музыкальной подготовки, это выпускники музыкального колледжа и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы – Ганиева Венера, Сергеева Елена. Волковский Григорий. Назмутдинов Ринат, Гриджан Виктория, Бакытаева Адина и многие другие. У нас есть выпускники, которые получили дальнейшее музыкальное образование за рубежом – в России, Германии, Бельгии и Чехии. До сих пор у нас с ними существует связь, теперь уже электронная.

Работая над музыкальным произведением, учащийся должен точно понимать и осознавать свои те или иные действия. Начиная от разбора нотного текста, до скрупулезной и детальной отработки каждого штриха, мелизма, пассажа и музыкальной фразы. Только такой труд над музыкальной пьесой приведет к высокому результату, от которого самому становится невмоготу от распирающей радости. Заслуженные аплодисменты, как честно заработанная плата, приносят душе покой и светлую радость. И эти приятные ощущения еще долго не отпускают тебя. Ребенок, прекрасно исполнивший (не под «плюсовку», а в «живую») произведение, зная, какую подготовительную работу он для этого сделал, понимая всю меру ответственности, становится безгранично счастлив, услышав бурные овации в свою честь.

Оркестровая исполнительская практика имеет огромное значение в музыкальной подготовке ребенка в целом. Не желая бросать какую-либо тень на музыкальную школу, хочу сказать, что именно оркестровое музыкальное воспитание способно в короткий учебный срок подготовить музыкально-слуховой и мышечно-рефлекторный аппарат ребенка. Способность оркестрово мыслить, слышать созвучия тембральной окраски партитурного изложения, позволяет юному музыканту быстрее осваивать музыкальный материал, уверенно читать ноты и чувствовать себя на уроках сольфеджио, уметь анализировать нотное изложение не только своей партии, но и партитуры в целом.

Для этого в нашей музыкально-оркестровой студии ведется специализированная подготовка по специальному музыкальному инструменту, который, впоследствии становится для ребенка главным. Это могут быть такие инструменты, как баян, аккордеон, фортепиано. Таким образом, дети, играющие в нашем оркестре получают исполнительские навыки параллельно на двух музыкальных инструментах – оркестровом: балалайке, домре, басе, контрабасе или ударных и на «специнструментах», о которых я выше уже говорил.

За сорок лет своего существования, детский оркестр народных инструментов «Русские узоры» проявил себя как высокопрофессиональный музыкальный коллектив, способный решать не только высокохудожественные задачи, но и задачи многонационального культурного наследия нашей необъятной Родины- Республики Казахстан. Наш оркестр славится своим контингентом, состоящим из детей разных национальностей: русских, казахов, украинцев , татар, узбеков. Под стать такому многонациональному калейдоскопу и оркестровый репертуар, который украшен аранжировками народных мелодий и песен, а также музыкальными шедеврами мировой классики. Оркестру стали под силу не только кюй или русская пляска, но и произведения П.Чайковского, М. Глинки, А. Алябьева, А. Варламова, А. Даргомыжского, В-А Моцарта, И-С База, А. Пьяццоллы, Г. Свиридова, Н.Харито, М. Тулебаева, А. Жубанова, Л. Хамиди, Е. Брусиловского. Конечно же исполнительское искусство наших детей стало замечено, как государственными, так и общественными организациями. Акимат города стал предлагать нам выступления на всевозможных городских мероприятиях и сценических площадках.

Настоящего друга и помощника наш оркестр приобрел в лице такого общественного объединения, как Ассоциация Русских Славянских и Казачьих организаций Казахстана, возглавляемого прекрасными личностями - Сергеем Александровичем Терещенко и его первым заместителем Анатолием Петровичем Чесноковым. Именно благодаря их профессиональной и человеческой неутомимости стали возможны гастрольные вояжи нашего коллектива по городам Казахстана, участие в международных и республиканских фестивалях. Вот небольшой перечень казахстанских городов, где побывал детский оркестр «Русские узоры»: Астана, Атырау, Семипалатинск, Талдыкорган. А в 2006 году при экономической поддержке Российского посольства и АРСК мы стали участниками и лауреатами международного фестиваля «С Россией в сердце», проходившего в городе-герое Смоленске. Для нашего оркестра стали писать свои произведения казахстанские и зарубежные композиторы. Несколько лет наш репертуар украшали музыкальные произведения немецкого композитора Роберта Денгофа — «Скоморошина» и «Медео». Сегодня, в преддверии сорокалетнего юбилея оркестра, чимкентским композитором А. Кушербаевым написано произведение для казахской домбры и нашего оркестра- «Ана сағынышы»

Много лет с нашим коллективом сотрудничали и продолжают сотрудничать мастера искусств, известные певцы, заслуженные артисты Казахстана Зоя Ким, Кайырлы Ислямов, Виктор Ашанин, Валерия Крымская, лауреаты международных конкурсов Дина Хамзина, Роза Бакбергенова, Агайша Исагулова, Диляра Куанышева, Азамат Малышов и Конысбек Саханов. А также российские певцы - Екатерина Алабина и Евгения Смольянина.

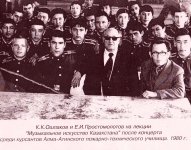

За время работы с таким коллективом, как «Русские узоры», у меня появилась необходимость сделать теоретическое обоснование своего методического опыта. Таким образом, в 1992 году вышли две моих книги по методике организации работы музыкального коллектива: «Детский оркестр народных инструментов» и «Играй, оркестр», а 2002 году увидела свет монография о творчестве казахстанского музыкального деятеля К.К. Ошлакова под названием: «Константин Ошлаков. Воспоминания об учителе».

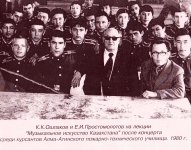

Оркестровая практика помогает не только становлению начинающих музыкантов, но и повышению профессионализма педагогической этики самих педагогов. Выдающийся казахстанский музыкальный деятель, основатель профессиональной баянной школы в нашей республике Константин Кириллович Ошлаков в своих трудах писал: «Прежде, чем начать учить ученика, следовало бы в начале научиться, как его учить.»

Чеснокова Татьяна Евгеньевна - моя дочь, вот уже много лет является бессменным педагогом, имеющим высшую педагогическую и музыкальную квалификацию. За годы своей работы в музыкально-оркестровой студии, она стала высококлассным специалистом не только по преподаванию игры на баяне и аккордеоне, но также по фортепиано и сольфеджио. Она замечательный оркестровый исполнитель, владеющий в совершенстве балалайкой и баяном, а также требовательный педагог, душой болеющий за будущее своих учеников. Ее любовь к ним безгранична и они ей платят взаимностью. И сейчас, благодаря усилиям Татьяны Евгеньевны, наши выпускники с успехом поступают в Алматинский музыкальный колледж им. П.И. Чайковского, продолжая нести эстафету, переданную им их учителями.

Начиная с 2000-х годов, оркестр «Русские узоры» не перестает сотрудничать с мастерами профессиональной сцены. Это и солисты Казахского государственного академического театра им. Абая, солисты Казахской государственной капеллы им. Б. Байкадамова и Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Детский оркестр «Русские узоры» успешно принимает участие в концертных проектах, наравне с такими заслуженными музыкальными коллективами республики, как Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы под управлением Армана Жудебаева (ныне ректора Каз.нац. консерватории им. Курмангазы) и камерный симфонический оркестр акима г. Алматы под руководством народного артиста РК Мурата Серкебаева,

Оркестр народных инструментов «Русские узоры» Дома школьников №3 при поддержке Алматинского центра славянской культуры, возглавляемого Анатолием Петровичем Чесноковым, ежегодно проводит городской фестиваль «Живые драгоценности», на котором принимают участие лучшие детские творческие коллективы и мастера искусств.

============================================================================

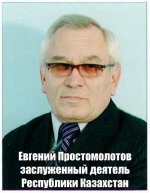

Простомолотов Е.И.

Заслуженный деятель культуры,

Отличник образования

Республики Казахстан

Вложения

Русские узоры-Рапсодия моей мечты..doc

152.5 KB · Просмотры: 7

152.5 KB · Просмотры: 7